第二十屆中國國際中小企業博覽會,這一創辦于廣州的國家級展會正在火熱進行中。

早先在6月27日這一聯合國確立的“中小微企業日”,省委書記黃坤明、省長王偉中與工信部部長李樂成共同出席了展會開幕式,并在隨后進行了巡館調研。

作為經濟大省、開放大省,廣東展會經濟發達,展會多,國家級的重磅展會也不少。根據公開報道,2023年至今省委書記、省長共同巡館調研的展銷類展會,此前只有廣交會、高交會和文博會。

在穩經濟促發展的背景下,中小企業的重要作用和獨特價值正在日益凸顯。

而這對廣東而言,尤甚。

更吃重的角色

中小企業對于區域經濟發展到底有多重要?

工信部部長李樂成在今年5月《求是》雜志撰文時披露的一組數據很說明問題——

根據近10年中小企業發展數據測算,一個區域(地級市)內中小企業數量每增長1000家,能有效帶動地區生產總值增加1.43%,稅收增加0.17%,就業提高0.68%,職工工資提高0.78%。

中小企業對于廣東的省域經濟來說,則更為重要。

在廣東,民營經濟一直有一個“56789”的密碼。即民營經濟貢獻了全省五成以上的GDP、六成以上的進出口額和稅收、七成以上的技術創新成果、八成以上的新增就業、九成以上的經營主體。

民營經濟的主力軍、生力軍,恰是廣大的中小微企業。中小企業與民營企業互為主體,長期以來,“兩個90%”的說法精當地概括了兩者的關系:民營企業中90%以上是中小企業,中小企業中90%以上是民營企業。

提起廣東的實體經濟、工業經濟,人們一般會想到華為、騰訊、比亞迪、美的、格力等一批世界500強級別的大企業,這些為公眾耳熟能詳,也確是廣東產業的門面擔當。

但在這一眾翹楚之后,隱藏著廣東經濟的另一面:中小企業的能量,遠比公眾的一般認知來得大。

到2024年末,全國登記在冊經營主體1.89億戶,擁有中小企業數超6000萬戶;與之對應的是,廣東登記在冊經營主體1904.88萬戶、中小企業數超774萬戶。

兩相比較,就中小企業數占登記經營主體數的比重而言,全國約為1/3,廣東則約為40%;而廣東在經營主體數約占全國1/10的同時,中小企業數卻占到了全國1/8左右。

也就是說,在廣東整體經濟大盤之中,中小企業扮演的角色更為吃重;廣東要發揮好“經濟大省挑大梁”作用,也更多需要依靠中小企業這一底座。

這些年,廣東中小微企業的發展總體上也快于企業整體。以今年1—5月規上工業增加值增速為例,中型企業(+3.5%)、小型企業(+5.4%)、微型企業(+19.9%)增速,不僅遠高于大型企業(+1.5%),也高于或持平全省增速(+3.5%),顯現了更加亮眼的發展勢頭。

信號背后的獨特省情

在巡館期間,黃坤明要求全省各級各有關部門“堅持把促進中小企業發展作為長期發展戰略緊抓不放”,釋放出加持中小企業清晰的信號。

這一政策宣示,實則與廣東獨特的省情密不可分。

從廣東產業發展的內部特征來看,中小企業占據著不可小覷的權重。

廣東制造有一個很顯著的優勢與長板:那就是經過改革開放以來四十多年的發展積淀,汽車、電子信息、紡織鞋帽等優勢產業形成了高度集聚、分工協作的完整產業鏈,特別是產業配套半徑短,使這里擁有其他區域無可比擬的成果轉化效率與成本優勢。

這些成熟高效的供應鏈,靠的就是數以萬計乃至十數萬計的中小企業。

在長期合作中,頭部大企業與中小企業基于市場行為逐步形成強關聯的共生關系,也孵化培育出根植性極強的產業集群。

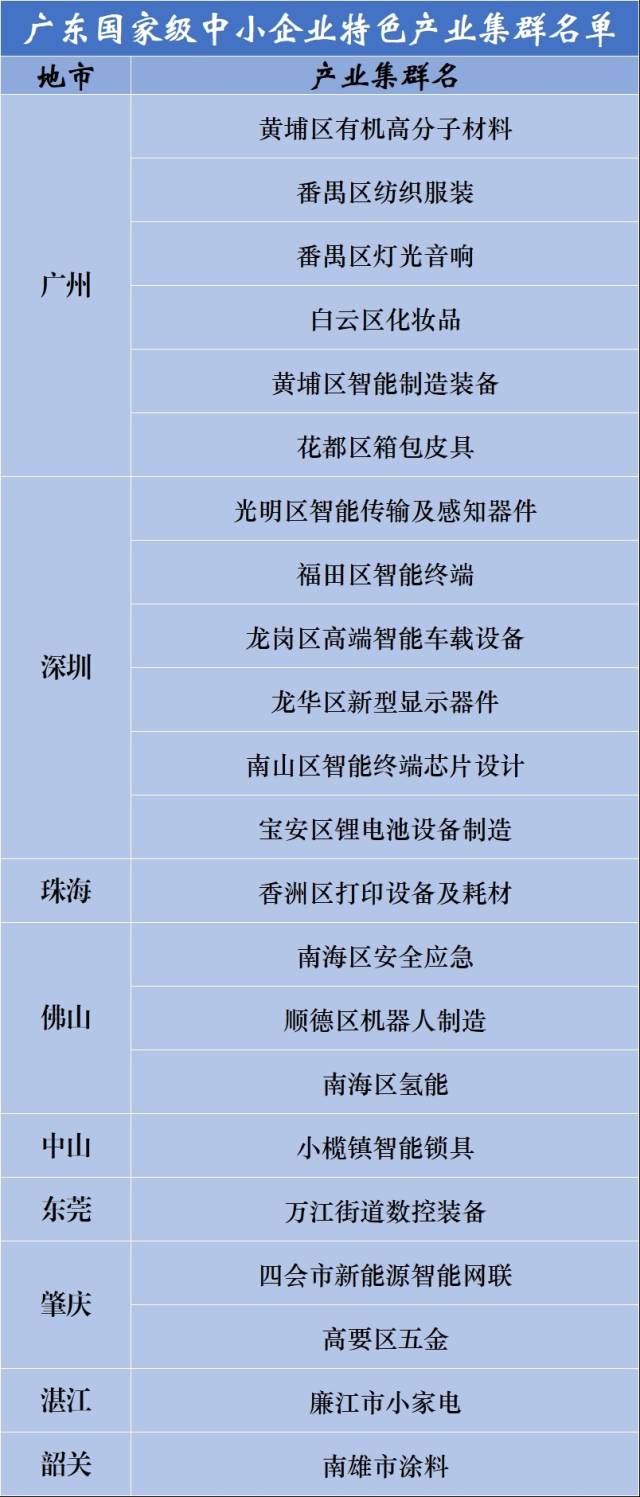

在此前工信部公布的三批國家級中小企業特色產業集群中,廣東占據22個,數量與山東、浙江共處國內第一方陣。

細看這份名單,不難發現,希音、TEMU等跨境電商巨頭為何會扎堆番禺,比亞迪何以能從深圳龍崗逐步走向世界。扎根當地、已成氣候的紡織服裝、汽配等中小企業集群,是這些行業龍頭獨占市場鰲頭的深層推手。

換言之,在這些“頂天立地”大企業喬木的身下,是“鋪天蓋地”的中小企業灌木層為之打基礎、立根本,從而構筑起綿密的產業生態。這在短期內都難以被其他地方所替代。

中小企業另一個不可替代的角色,是在廣東就業大盤中的穩定器作用。

作為人口大省、外來人口流入大省,廣東每年的就業總量在持續增大。今年廣東城鎮新增就業的目標任務繼續在110萬人以上。根據預測,2025屆高校畢業生達87萬人,同比增加3萬人。

承接上述體量的就業,只有數量大、分布廣、觸達深的中小企業,才能成為真正的“蓄水池”。

解決城鄉區域發展不平衡這一廣東高質量發展的最大短板,同樣也要緊緊依靠中小企業群體。

與大企業多集中于大中城市不同,中小企業廣泛扎根于縣域,是縣鎮村發展觸手可及的有生力量。

當前廣東全省推進“百千萬工程”,需要資本、技術、人才的持久投入,企業是重要來源,而其中最現實也是最廣泛的,恰是中小企業。

正是這些特有省情,呼喚著龐大且堅實的中小企業群體。

進入關鍵窗口期

明確戰略之后,隨之帶來的問題是,廣東中小企業突圍的路徑在哪里?

在巡館中,黃坤明提到要“支持中小企業堅定不移走專精特新發展道路”。

中小企業的演進壯大之路有兩條——

一條是由點及面的擴張,向產業鏈上下游延伸掌控,最終成為大而強的領軍企業、鏈主企業、平臺企業。

另一條是找準差異化道路,在優勢特長領域聚力攻堅、向下挖潛,把獨門絕技淬煉得更加圓熟,從而成為“小而精”“小而美”的單項冠軍。

前者需要在新興市場培育初期就搶占先機以及強有力的資本加持,還要有一些時運,無疑是鳳毛麟角;后者則更加經濟高效,是更為現實可行的路徑。

向“專精特新”方向發展,也為德日等制造業強國早期實踐所證明。比如有著“中小企業之國”之稱的德國,中小企業廣布于工業各領域,這些企業多隱于小城鎮,常由家族經營,長年深耕某一細分領域,多年積累成為若干關鍵零部件的“隱形冠軍”,這種群狼式的整體突圍,塑造了德國經濟的強大韌性。

在中國,近年來由工信部實施評選的專精特新“小巨人”企業,意在培育自己的“隱形冠軍”。到目前為止,廣東專精特新“小巨人”企業達2089家,占全國(1.46萬家)的14%左右,這一比例高于廣東中小企業數在全國的占比,體現了廣東中小企業較高的發展質量。

這些都是廣東培育新生領軍企業的后備力量,代表著廣東產業發展的未來與潛力。

但即便是“一招鮮,吃遍天”,要長期立于不敗之地,既需要沉住氣的鉆研精進,形成“既寬且深”的“護城河”;也要善于應變求變,敢于打破常規、捕捉先機。

當下,以人工智能、大數據、云計算和區塊鏈為代表的技術革命正在重塑生產力結構,已經顯現出第四次工業革命的前兆,這也將深刻改變中小企業經營發展的深層邏輯與外部生態。

新的產業風口,意味著中小企業的發展也進入了戰略抉擇的關鍵窗口期。

廣東正在推動中小企業作出這一決斷:這三年,平均每年推動1萬家左右的工業企業開展技術改造。

“量大面廣”的新一輪技改,將觸達更多的中小企業,隨著新技術、新工藝、新設備、新材料大批量的導入,會從根本上重塑廣東的產業底座。

對于“再造一個新廣東”,這無疑是一項夯基壘土的工程。

文/南豐